基本理念

障害があっても

人間としての尊厳をもって生きることを支援する

リハビリテーション医療・介護を目指します。

基本方針

1 「住み続けられるまちづくり」をリハビリテーション医療・介護の分野で進めます。

2 安全・安心のリハビリテーション医療・介護を実施します。

3 患者様の人権を尊重します。

4 医療の質の向上をめざします。

5 生活の質の向上をめざします。

6 無差別平等の医療・介護の実現をめざします。

7 地域リハビリテーションを推進します。

8 社会保障の拡充と平和な日本をめざします。

これらを、患者・家族、共同組織、地域の方々と力を合わせて取り組みます。

院 長

茂木 紹良

鶴岡協立リハビリテーション病院のホームページをご覧いただきありがとうございます。

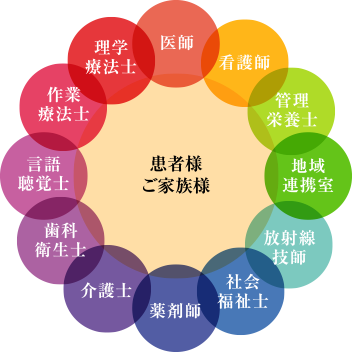

当院は医療生活協同組合やまがたの医療施設の中の「リハビリテーション医療」を担っており、主に脳卒中の回復期の障害と、高齢者の骨粗鬆症を基礎として起こる障害および神経疾患による障害のリハビリテーションを行っております。

脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ)、運動器リハビリテーション(Ⅰ)の認定と、回復期リハビリテーション病棟を取得しており、リハビリテーションに総合的に対応できる病院です。

障害の3つのモデル(脳卒中モデル、廃用モデル、認知症モデル)への対応と4つの巨人(不動、不安定、失禁、知的障害)と2つの課題(嚥下障害と栄養障害)にチーム医療として前進させるための取り組みを強化しております。特に摂食嚥下障害の診断・治療を強化しており、庄内一円での取り組みを行っております。

当院の理念・基本方針の実現には、医療の質や内容、体制等を充実させ、また多くの方々との連携も強化しなければならないと考えております。皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。

沿革

くわしくはこちら診療科

リハビリテーション科 / 内科 / 神経内科

病床数 / 病棟機能

156床 (回復期リハビリテーション病棟 104床 / 療養病棟 52床)

回復期リハビリテーション病棟とは

「脳血管疾患」または「大腿骨頚部骨折等」の患者さんに対して、日常生活動作能力の向上による寝たきりの防止と、在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に行う「在宅復帰・職場復帰を目指す病棟」です。障害の出来る限りの改善を図り、退院後の生活を見据えた日常生活動作(食事・排泄・着替え・入浴など)の集中的なリハビリに取り組みます。看護師・介護士の他に医師やセラピスト(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)ソーシャルワーカーなどの多くの専門職種がチームとなって支援し、自立を目指していきます。

回復期リハビリテーション病棟では、朝起きてから寝るまでの入院生活すべてをリハビリと捉えています。それぞれの動作に目的をもって、出来る限りご自身の力で生活出来る様に患者さんに合わせた援助を行います。

日常生活動作訓練と呼ばれる「食事をとる」「洋服を着替える」「身支度を整える」「トイレへ行く」「お風呂に入る」などの行為の一つ一つが患者さんにとってはリハビリとなります。これらの動作を獲得していただけるように、日常生活の中でより近くにいる看護師・介護士が退院後の生活にむけて支援を行います。

また回復状況を病棟専門スタッフチーム内で情報共有し、患者さん・ご家族の方と一緒に自宅復帰に向けての環境整備に取り組みます。必要な方には専門スタッフと一緒に自宅環境の確認も行っています。

私たちが営む、日々の生活において当たり前のようにしている事を、障害を持ったからと断念せず、再び同じように過ごすことができるように、入院中から配慮していきます。

具体的な取り組みとしては…

摂食嚥下障害を有する患者さんへは、言語聴覚士と協働し、嚥下訓練を行っています。胃ろうや経鼻チューブから離脱して食事を口から食べられるようになった患者さんもいらっしゃいます。

排泄障害を有し、尿意がなく失禁している患者さんは時間を決めてトイレに誘導し、トイレでの排泄ができるようになった事例など、あきらめず、関わる事を大切にしています。

療養病棟

回復期リハビリテーション病棟とは異なり、身体機能の維持・増進や機能訓練の量が少なく、介助を要する患者さんが多い病棟ですが、そんな中でも患者さんの活動性や自立を促すように考慮したケアを提供できるようにしています。

特に高齢者の場合、ベッド上で全ての日常的な動作を済ませがちになったり、転倒の不安からじっとしていることが多いです。しかしそれでは逆に身体機能を弱め、体力低下や生活能力の低下を引き起こしやすくなり、家族の介護負担を増加させることにもつながります。長期療養を支えていく家族の疲労や負担の軽減も考え、個別訓練以外にも、趣味活動やレクリエーション、体操などの集団訓練を行い、起きて生活する習慣をつけることで、家に帰ってもベッドから離れて生活することが出来るようなケアをしています。

介助の必要な患者さんでも日中は毎日、私服に着替えて過ごしていただきます。

着替えを行うことで、生活にメリハリをつけることもできます。好きな服を選ぶことは、受け身になりやすい病棟生活の中で、自分で行う“自発的”な活動にもなります。日々の活動そのものが、リハビリとなり、退院後の生活につながっていきます。

患者さん自身の日常生活動作を拡大していくことに加え、家族への介護士指導(更衣訓練・移乗方法等)や社会資源・福祉用具の紹介等、できなくなったことへの代替サポートも行います。リハチームと情報を交換・共有しながらチームで関わっていくことを大切にしています。

学会の認定・承認基準など

日本リハビリテーション医学会研修施設

脳血管疾患等リハビリテーション科 Ⅰ

運動器リハビリテーション科 Ⅰ

廃用症候群リハビリテーション料Ⅰ

庄内南部及び酒田地区地域連携パス協議会参加病院(脳卒中パス、大腿骨近位部骨折術後パス)

山形県庄内高次脳機能障がい者支援センター併設

施設基準一覧 くわしくはこちら

介護事業

訪問リハビリテーション / 介護予防訪問リハビリテーション / 通所リハビリテーション / 介護予防通所リハビリテーション

特徴やお知らせなど

〇当院は、厚生労働大臣に定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

〇2階北病棟・2階南病棟は、回復期リハビリテーション病棟入院料(1)の病棟です。

理学療法士18名、作業療法士18名、言語聴覚士2名の専従配置をしております。また、1日に12人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と5人以上の看護補助者が勤務しています。(13対1看護)

・朝8時30分~夕方16時30分まで看護職員1人あたりの受け持ちの患者数は5人以内、看護補助者1人あたりの受け持ち患者数は11人以内です。

・夕方16時30分~朝8時30分まで看護職員1人あたりの受け持ちの患者数は26人以内、看護補助者1人あたりの受け持ち患者数は52人以内です。

〇3階病棟は、療養病棟入院基本料(1)の病棟です。1日に6人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と6人以上の看護補助者が勤務しています。(20対1看護)

・朝8時30分~夕方16時30分まで看護職員1人あたりの受け持ちの患者数は7人以内、看護補助者1人あたりの受け持ち患者数は7人以内です。

・夕方16時30分~深夜0時30分まで看護職員1人あたりの受け持ちの患者数は52人以内、看護補助者1人あたりの受け持ち患者数は52人以内です。

・深夜0時30分~朝8時30分まで看護職員1人あたりの受け持ちの患者数は52人以内、看護補助者1人あたりの受け持ち患者数は52人以内です。

〇当院は、以下の加算の施設基準に係る届出病院です。

・診療録管理体制加算2

・療養病棟療養環境加算1

・看護補助体制充実加算Ⅰ

・医療安全対策加算2 地域連携加算2

(ご希望の方には医療安全管理規定を提供しております)

・データ提出加算2ロ

・患者サポート体制充実加算

・認知症ケア加算3

・検査、画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料

・排尿自立支援加算

・摂食嚥下機能回復体制加算2

・二次性骨折予防継続管理料2、3

〇当院は、薬剤管理指導料の施設基準に係る届出病院です。

〇当院は、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準に係る届出病院です。

〇当院は、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準に係る届出病院です。

〇当院は、集団コミュニケーション療法料の施設基準に係る届出病院です。

〇当院は、歩行運動処置(ロボットスーツ)の施設基準に係る届出病院です。

〇当院は、外来・在宅ベースアップ評価料 入院ベースアップ評価料の施設基準に係る届出病院です。

〇当院は、入院時食事療養費(Ⅰ)・入院時生活療養費(Ⅰ)の届出病院です。

〇当院の食事は、管理栄養士の計画に基づく適時(午後6時夕食)適温給食を行っております。

〇当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。

〇当院では、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化についての基準を満たしております。

〇当院では、付き添いは必要ありません。

〇当院では、差額室料を取っておりません。

〇当院では、カルテ等診療情報の提供を行っております。

〇当院では、詳細な診療明細書を発行しています。不要の場合はお申し出ください。

〇当院は、日本リハビリテーション医学会専門医制度研修施設になっております。

〇当院は、通所リハビリテーション施設です。